Cultura, cinema e arte

The Fabelmans: uno stupore necessario. Recensione del film omonimo di Filippo M. Moscati

Cosa cerchiamo quando creiamo qualcosa? Quando disegniamo, scriviamo, cuciniamo un piatto, recitiamo. Di cosa siamo inconsciamente in cerca in quei momenti? Sublimiamo qualcosa di rimosso, certo. C’è anche dell’altro? Siamo anche alla ricerca di un’emozione? ma a chi appartiene questa emozione?

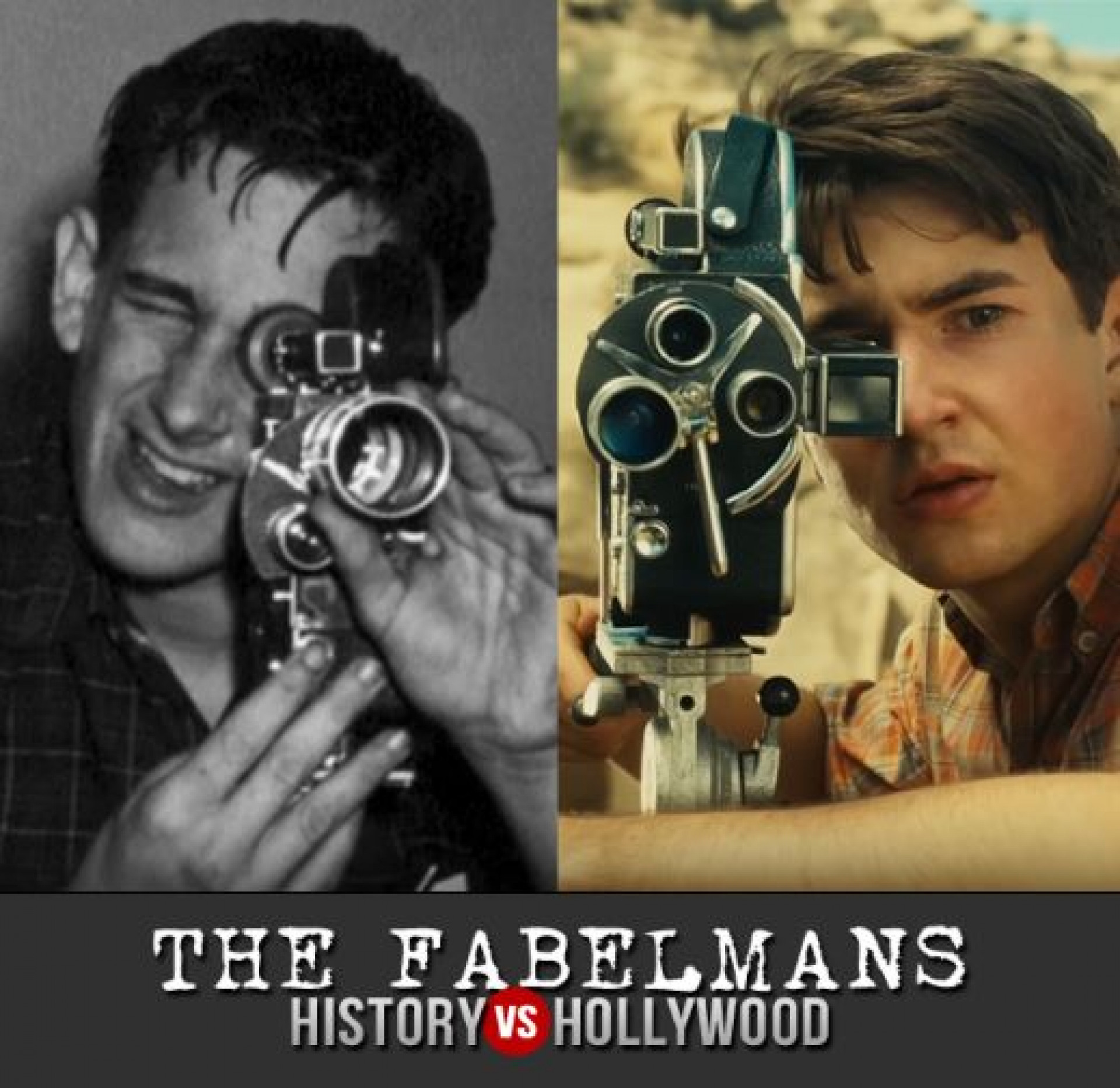

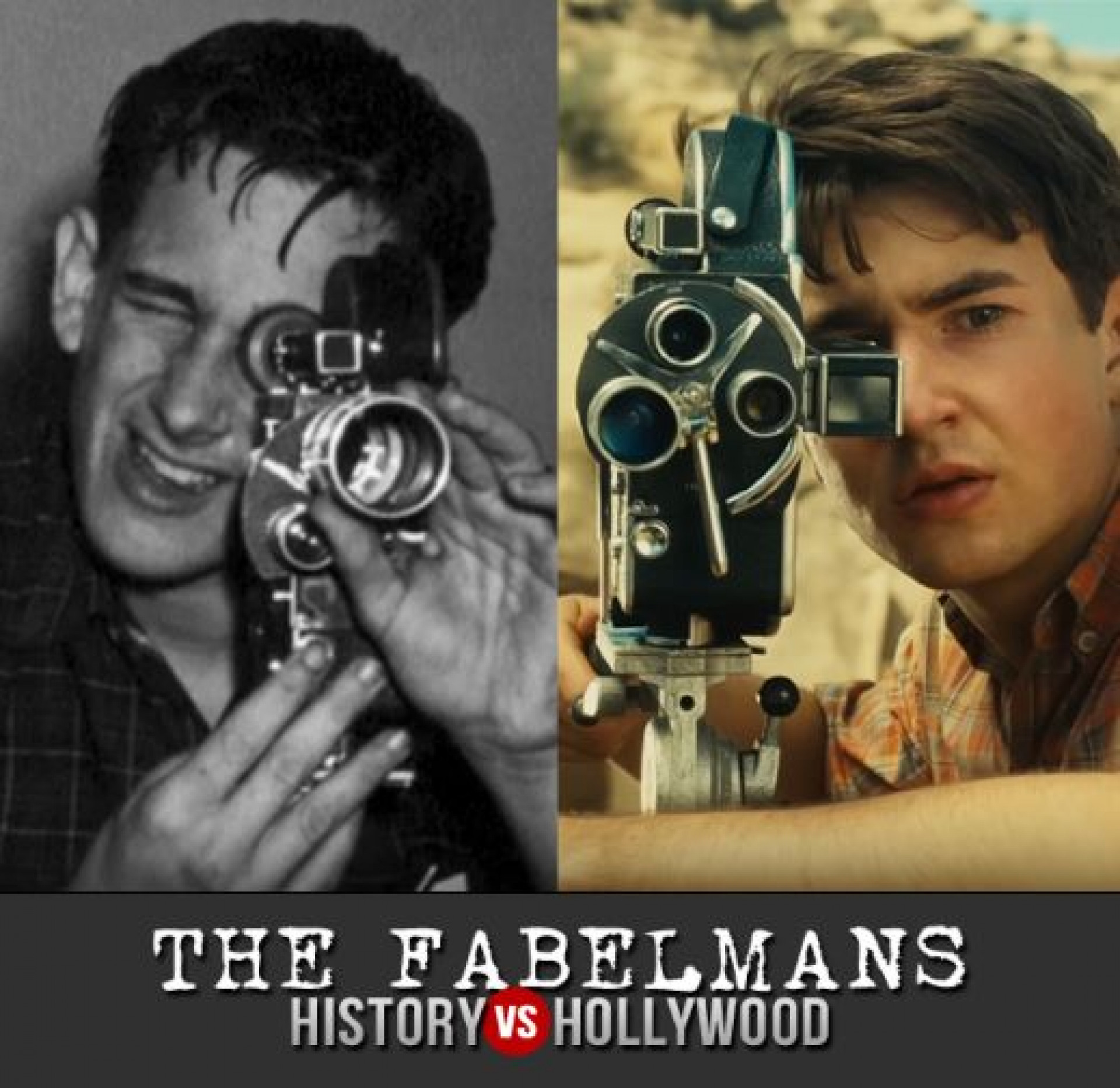

The Fabelmans sembra proporre alcune ipotesi rispetto a queste domande. La pellicola ha vinto il Golden Globe come miglior film e come miglior regia, quella di Steven Spielberg, ovviamente. Ovviamente perché il film è la sua storia.

Per toglierci ogni dubbio, prima ancora dell’inizio ce lo spiega proprio lui, Spielberg: rompe la quarta parete raccontando di come questo film sia una lettera d’amore alla sua famiglia e al cinema.

Più procederà la visione e più sarà chiaro come per lui questi due oggetti d’amore sono legati indissolubilmente, concatenati, necessari l’una per l’altro. Questo incipit genera, in chi guarda, un coinvolgimento insolito per i film del regista: eccezionali nella resa di immagini, clamorosi, ma per tematiche e ambientazioni spesso distanti dalla nostra quotidianità.

In The Fabelmans invece ci si sente da subito tirati dentro alla storia personalmente. In un’epoca di autobiografie di registi (vedi Sorrentino con “È stata la mano di Dio” o Cuarón con “Roma”), la cifra specifica di questa versione Spilberghiana sembra essere nell’equilibrio dei suoi ingredienti. Da una parte lo spettare ha la sensazione di assistere a qualcosa di vero, intimo, e dall’altra, la storia appassionante e coinvolgente, sembra fornirci materiale per rileggere in apres-coup la carriera del regista. L’intimità è raggiunta attraverso degli attori in stato di grazia, ma anche attraverso la regia: che rompe il proscenio e usa dei brevi piani sequenza per infilarsi tra i personaggi e permetterci di stare li, in mezzo a loro. Lo fa anche con i piccoli dettagli inutili alla storia, ma fondamentali all’atmosfera, come il passaggio di pietanze durante un pranzo molto teso o interrompendo un momento di confronto cruciale per andare a prendere il bollitore del tè. In un bellissimo piano sequenza inziale, capiamo subito che al piccolo Sammy (alter- ego cinematografico di Steven) vengono proposti due modi di interpretare il mondo, sconosciuto e per questo spaventoso. Impaurito dall’entrare per la prima volta in una sala cinematografica, i genitori tentano di rassicurarlo. Paul Dano (recentemente cattivo in The Batman), eccezionale con la sua pacatezza e il suo spirito dimesso, interpreta un geniale padre ingegnere elettronico che spiega a Sammy come funziona tecnicamente il cinema; come controcanto c’è Michelle Williams, che veste i panni di una madre pianista e artista che ha rinunciato alle sue ambizioni. L’attrice è capace di donarle un afflato melanconico anche nei momenti di più bizzarra allegria. Lei racconta al figlio l’effetto che il cinema ha sulle persone, assicurandogli che uscirà dalla proiezione con un gran sorriso. Questa contrapposizione tra padre e madre, tra scienza e arte, verrà più volte riproposta, anche in maniera didascalica. Ed è la cifra di come il triangolo edipico si sia declinato nella mente del protagonista, e di come l’atto di filmare immagini diventi precocemente un tentativo di integrazione, degli eccessi pulsionali e degli stimoli esterni.

Da quella prima esperienza cinematografica Sammy esce perturbato dall’aver visto uno scontro di treni (su cui le interpretazioni si potrebbero sprecare), tanto da cercare di controllarla rimettendola in atto compulsivamente con il suo trenino giocattolo. Il padre si preoccupa che questo possa danneggiare il trenino, la madre trova l’escamotage di farglielo filmare per poterlo rivedere quante volte voglia, senza danni. Il paterno, rappresentato incapace di tollerare il conflitto, si spaventa davanti l’aggressività, e il materno mette in campo la sua creatività per aiutare il figlio a entrare a patti con una realtà ingestibile.

È così che viene costruita una delle scene più belle del film: in cui il piccolo Sammy, chiuso nell’armadio, si proietta sulle proprie mani il filmato da lui stesso girato, per cercare di re-introiettare un mondo che è sembrato davvero troppo spaventoso. Il mondo nelle sue mani, uno spazio transizionale (Winnicott), dove il reale che si incontra può essere manipolato dalla sua creatività.

Ne “

I quaderni di Serafino Gubbio Operatore” di Pirandello il riprendere con una cinepresa diveniva la metafora dell’alienarsi attraverso una macchina, il diventare insensibile al mondo e perdere la propria umanità. Per Sammy invece, che è molto sensibile e permeabile, la cinepresa va a svolgere tutta un'altra funzione. Una funzione necessaria. È il modo per vedere veramente la realtà ma anche per lasciare impresso sulla pellicola l’impatto emotivo che questa ha su di lui, senza esserne travolto. La via per integrare il razionale rigore paterno, immerso nei computer, e la creatività materna, immersa nella musica. (non a caso, ma

inconsciamente, in “Incontri ravvicinati del terzo tipo” sarà della musica prodotta da un computer che permetterà di comunicare con gli alieni).

Ed è anche il modo con cui può far sorridere la madre, spesso depressa, infelice, castrata nelle sue aspirazioni e nel rapporto con un uomo solido, innamorato, ma troppo razionale, distante da lei, incapace di tollerare un conflitto che potrebbe farli incontrare. Forse apparteneva alla madre il gran sorriso promesso alla fine di quel primo film. È Winnicott (Winnicott, 1971) che ci ha fatto capire l’importanza del rispecchiamento primario, affermando che un bambino quando guarda il viso della madre vede se stesso, in particolare “ciò che esso appare è in rapporto con ciò che essa scorge".

Per il giovane regista vedere il viso della madre felice è necessario, perché vuol dire sentirsi visto, esistere davanti a lei, ma anche tenerla dentro la famiglia, impedirle di allontanarsi con un altro uomo. E difatti la creatività di Sammy è alimentata esplicitamente dal padre (e non solo da lui) per sostenere l’umore materno. Il padre, in qualche modo consapevole delle sue difficoltà di coppia, nonostante consideri solo un hobby la passione del figlio, lo sostiene sempre! Con nuovi strumenti, ma, soprattutto, con la sua presenza alle proiezioni dei suoi film. E Sammy lo ripagherà anche mettendo in pellicola il trauma paterno della guerra. Quando in adolescenza l’ideale familiare di Sammy sarà messo in discussione, lo sarà sempre attraverso una sua ripresa, ancora una volta osservata e riosservata. Nei momenti più dolorosi si immaginerà di essere dietro la cinepresa piuttosto che soffrire in mezzo a loro. Spielberg però non si fa sconti, e mette in bocca alla sorella il bruciante insight di utilizzare la cinepresa secondo lo stile paterno, quello di fuga dalle emozioni. In questo vero e proprio Bildungsroman non manca l’incontro/scontro doloroso fra i pari che l’adolescenza porta con sé. Sammy dovrà affrontare il razzismo e il bullismo da parte di due ragazzi. Sarà sempre attraverso la sua capacità di riprendere la realtà che riuscirà a superare anche quella tappa della crescita. E mostrandoci quanto sia potente un’accurata manipolazione delle immagini, ci parla dell’attuale, metaforicamente dei social network, e della fatica che facciamo a gestire quelle immagini. Ma arriviamo all’altra parte, quella che ci aiuta a rileggere tutta l’opera di uno dei registi più grandi di sempre. Per quanto molti dei suoi film siano ricchi di effetti speciali e con scene incredibili, Spielberg ha da sempre capito come funziona l’empatia. Che la cosa che emoziona di più noi spettatori, che amplifica l’effetto di quelle scene incredibili, è vedere innanzitutto i visi emozionati dei personaggi. La “Spielberg face” (

qui qualche esempio) è un suo marchio di fabbrica: occhi sbarrati, bocca aperta o socchiusa, lo sguardo di chi è sopraffatto dall’incredulità. Sembra quella di un bambino che guarda la madre stupefatto. E’ chiaro che ogni nostra ipotesi sia solo una fantasia su un lavoro artistico, una applicazione delle conoscenze psicoanalitiche (Kaès,2016) in un altro campo. Così come è chiaro che The Fabelmans, per quanto

fedele alla biografia possa essere, è sempre una rielaborazione secondo canoni narrativi classici e specifici. Ma dopo essersi immersi nella sua visione, sembra pacifico poter ipotizzare come la ricerca artistica per questo regista nasca dalla necessità di emozionarci, esaltarci, farci sorridere come ha cercato di far sorridere la madre per molto tempo della sua vita.

La radice del nome Spielberg è Spieler, che in Yiddish significa attore, ma anche discorso o opera teatrale. Fabel in tedesco significa favola. Fabelmans è stato scelto per rappresentare la famiglia Spielberg perché significa l’uomo della favola. Le favole in genere hanno protagonisti realistici (al contrario della fiaba) e vengono raccontate ai bambini per insegnare una morale, ma attraverso lo stupore che generano. Questo fantastico regista, emozionandoci, ha ancora una volta ribaltato tutto e ci ha fatto capire che lo stupore delle favole è necessario tanto ai bambini quanto ai loro genitori.

Kaès (2016), “L’estensione della psicoanalisi: per una metapsicologia di terzo tipo”, Franco Angeli

Winnicott (1971) “Gioco e realtà”, Armando Editore